종합뉴스

HOME

HOME- 종합뉴스

- 종합뉴스

미세먼지 넘어, 대기오염의 숨겨진 위험 잡아라

배출량 적어도 건강위해성 높은 독성물질 제어 어려워 … “휘발성유기화합물 관리 강화에 무게중심”

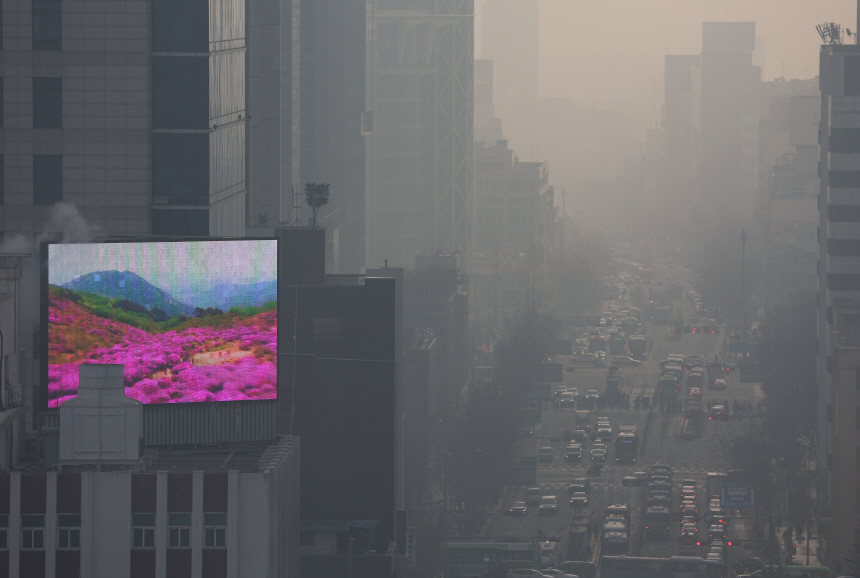

‘콜록콜록’. 미세먼지 황사 등 대기질에 대한 걱정이 높아지는 시기다. 대기오염 문제는 더 이상 환경만의 문제가 아니다. 신체는 물론 정신건강 경제 등 다차원적으로 영향을 미친다. 최근 영국 프랑스 등 자연자본을 경제적 관점으로 바라보는 움직임이 커지는 것도 이런 이유에서다. 환경 위기에 효과적으로 대응하기 위해서는 분야를 넘나드는 융합적 관점이 그 어느 때보다도 절실하다.

고농도 미세먼지가 기승을 부리는 3월이 돌아왔다. 10일 국립환경과학원 대기질통합예보센터는 수도권 등의 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준일 것으로 예보했다. 지난해 초미세먼지(PM-2.5) 농도가 관측 이래 최저치를 기록하는 등 대기질이 개선되는 추세지만 경계를 늦춰서는 안된다는 지적이 나오는 이유다.

6일 유경선 광운대 환경공학과 교수는 “미세먼지 저감 노력을 꾸준히 해왔고 일정 부분 효과를 보이고 있다”면서도 “기존에 해오던 관리는 계속 유지하면서 그동안 사각지대에 놓여있던 부분까지 고민을 해야 할 시점”이라고 말했다. 이어 “배출량은 적지만 건강영향이 클 수 있는 독성 물질들을 어떻게 관리해야 할지 관련 대책을 강화할 필요가 있다”고 덧붙였다.

10일 환경부에 따르면 초미세먼지 농도가 가장 높은 시기는 3월이며 ‘나쁨 일수(36㎍/㎥ 이상)’ 횟수도 많은 편이다. 2015~2024년 기간 동안 12~3월 초미세먼지 평균 농도는 △12월-24.0㎍/㎥ △1월-26.1㎍/㎥ △2월-26.0㎍/㎥ △3월-26.8㎍/㎥ 등이다. 나쁨 일수 평균은 △12월-6일 △1월-7일 △2월-7일 △3월-8일 등이다.

◆수용체 중심 관리체제로 전환 필요 = 10일 화학물질안전원의 ‘화학물질 배출·이동량 정보’에 따르면 우리나라는 유해화학물질 사용량이 늘면서 화학물질의 대기 배출량도 2011년 5만2288톤에서 2022년 6만808톤으로 증가 추세다. 특히 발암물질 배출량은 2011년 9284톤에서 2022년 1만278톤으로 늘었다.

한국환경연구원의 ‘수용체 중심의 유해대기오염물질 건강위해성 평가 및 위해관리 전략 연구’ 보고서에서는 “우리나라는 화학물질 배출량의 증가와 인체 건강을 고려한 유해대기오염물질(HAPs)의 위해성 평가 체계가 미흡하고 위해도 기반의 정책 활용 방안이 미흡하다”며 “수용체 중심의 유해대기오염물질 건강위해성 평가 체계를 강화할 필요가 있다”고 제언했다.

사업장 배출량이 적은 지역이라도 대기오염물질이 사람 건강에 미치는 영향은 클 수 있으므로 배출원 중심 관리에서 실질적인 건강 영향을 고려한 ‘수용체 중심’으로 관리 체제 전환이 필요하다는 지적이다.

보고서는 “화학물질 배출·이동량(PRTR) 자료와 대기배출원관리시스템(SEMS) 자료를 연계한 통합 자료 구축과 정밀한 위해성 평가 기반을 마련해야 한다”고도 언급했다.

실제로 유해대기오염물질은 저농도에서도 암 기형 신경장애 돌연변이 등을 일으킬 수 있기 때문에 각별한 주의가 필요하다. 유해대기오염물질은 벤젠 중금속 휘발성유기화합물(VOCs) 등이다.

더욱이 휘발성유기화합물은 초미세먼지와 오존의 전구물질로 작용할 수 있기 때문에 관리에 신경을 써야 한다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전세계적으로 폐암 사망 원인 29%가 대기오염물질이다.

‘수용체 중심의 유해대기오염물질 건강위해성 평가 및 위해관리 전략 연구’ 보고서에서는 단순히 배출량만으로 실제 사람들이 겪는 건강 위험 정도를 파악할 수 없다는 사실을 확인했다. 2021년 기준으로 충남(38%) 울산(34%) 전남(23%)에서 벤젠 배출량의 95%가 발생했다. 하지만 벤젠 건강위해성 평가 결과 배출량이 상대적으로 적은 서울 인천 부산 등도 인체 건강에 위험한 수준이라는 사실이 밝혀졌다.

미국 환경보호청(EPA)의 ‘공기 독성 스크린(AirToxScreen)’에서 제시된 절차를 토대로 인구가중농도를 적용하는 평가방법과 화학물질 위해성 평가 방법을 따르는 방식, 2가지로 벤젠 위해도를 평가했다.

인구가중농도를 적용한 평가 방법으로 측정했을 때 우리나라의 벤젠 발암 위해도 평균은 3.97×10??로 나타났다. 또한 울산 일부 지역에서 1×10?? 벤젠 발암 위해도를 초과했다.

화학물질 위해성 평가 방법으로 조사했을 때는 이와 다른 결과가 나왔다. 벤젠 발암 위해도 평균은 7.57×10??였고, 위해도 기준을 초과하는 지역은 서울 인천 부산 울산 경기 충남 전남 경남 일부 지역 등이다.

이는 단순히 배출량만으로 실제 사람들이 겪는 건강 위험 정도를 파악할 수 없다는 점을 보여준다. 벤젠은 세계보건기구 산하 국제암연구소(IARC) 기준에서도 인체에 대한 발암물질(인체에 대한 발암성 증거가 충분한 경우) 등급인 1군에 속한다.

◆휘발성유기화합물 잡으면 탄화수소까지 해결 = 문제는 독성물질들을 관리하기가 말처럼 쉽지는 않다는 점이다. 벤젠의 경우 질소산화물이나 황산화물처럼 연속해서 측정하는 방법도 마땅치 않은 게 현실이다. 실시간으로 관리하기도 녹록지 않다.

유 교수는 “휘발성유기화합물 관리에 좀 더 신경 쓸 필요가 있다“며 “독성물질 특성상 휘발성유기화합물을 잘 제어하면 탄화수소류 등의 물질은 상당 부분 개선되는 효과를 기대할 수 있다”고 말했다.

당장 우리가 관리를 할 수 있는 부분부터 제대로 할 필요가 있다는 지적이다. 전력 소비량 감축을 위해 학교나 공공기관 등에 상당수 설치된 가스열펌프(GHP) 관리도 한 예가 될 수 있다. 가스열펌프는 천연가스(도시가스)를 연료로 사용하는 엔진 동력을 이용해 냉난방을 하는 설비다.

환경부의 ‘가스열펌프 대기오염물질 저감사업 지침 마련 및 저감장치 시범 부착 용역’ 보고서에 따르면 저감장치를 부착하지 않은 가스열펌프에서 배출되는 대기오염물질 농도는 허용기준을 크게 초과했다. 탄화수소는 허용기준(300ppm)의 4.5배인 1377.3ppm, 질소산화물은 허용기준(50ppm)의 11.5배인 577.4ppm까지 측정됐다.

하지만 가스열펌프는 대기오염물질 배출시설로 지정되지 않아 질소산화물 탄화수소 등을 제대로 관리할 수 없었다. 대기환경 보전법 시행규칙이 개정돼 뒤늦게 관리대상이 됐지만 미흡한 점이 한둘이 아니다.

최근 감사원의 감사결과에 따르면 36개 교육행정기관이 학교 등에 설치된 가스열펌프에 부착할 오염 저감장치를 수의 계약으로 구매해 예산 약 79억5000만원을 낭비한 경우도 있었다. 감사원은 수의계약 사유가 아닌 데도 일반 입찰을 하지 않아 예산이 낭비됐다며 대책 마련을 촉구했다.